オープニングアクトにいつも録音で一緒に作品を作っている

”YDB”も参加が決定しました。本当に楽しみな組み合わせになりました。時間があれば是非おこしください。

前売りはフクダスタジオ間所かチクタクまでお問い合わせください。取置きも可能です。

http://tick-tuck.wix.com/live-house-tick-tuck

カテゴリーアーカイブ: 未分類

モデリングアンプの特性

もう世の中にはモデリングアンプやモデリングの機能を持つエフェクトボードが主流です。機材はコンパクトエフェクターよりもコンパクトで沢山のエフェクトが選べて便利です。音色は多彩だしすぐに作れる機能は素晴らしいですね。私もJ−POPの仕事の時はよく使います。特にクリーンは以前ラインで録っていた音色よりも柔らかく作れます。特に打ち込みが主体のサウンドの時には相性が良いみたいです。

一方ライブでモデリングのエフェクターや録音でもギターの音色がそのサウンドの核を占める時(特に歪み)にはスピーカーが揺れず、張り付いた音色になります。その結果強いピッキングにも大きくは反応せずボトムのスピーカーが大きく反応せず安定したレベルをキープします。この安定した音色が張り付き感が強く、所謂抑揚のない感覚になりドラムやベースの大きな音量変化にも反応しない感覚になりやすいのです。

モデリングのアンプは仕方が無いのですが、モデリングのマルチエフェクトボードを使っている時は歪みの音色はコンパクトエフェクターやアンプの歪みに委ねてみてはどうでしょうか?リターンに返さずにモデリングをはずしてマーシャルのinputに入れて歪みやクランチをアンプに反応させてみましょう。

デジタル技術は便利なものですが、演算で音色を作る為、使用しているギターの個性がサウンドに影響しにくくなるのも残念なポイントです。全てをモデリングだけに委ねてしまうといつかみんなギターは同じ音なんていう事態に陥っては自分で個性を殺す始まりになってしまうかもしれません。

邪魔にならず溶け込みたい音色にはモデリング、主張が強いサウンドにはアンプの音色を使いそれぞれの長所を使う事が大事だとおもいます。

デジタルの罠

実はデジタルは音が変わらないというのは事実ではなくCD-Rでも焼くソフトやドライバーでも微妙に音色は変化しています。宅録で完成した曲をデータ化(wav,aiff)にした時も同様です。昔から言われていたデジタルは音痩せしないというのはやはり神話でしかなかったようです。当然オーディオインターフェイスやハードディスクの種類でも音色は変化していくようです。

デジタル領域でのエフェクトプラグインでも特に原色加工のプラグインではパラメーターいじらずに何もせず立ち上げただけで音色が変化しています。デジタルでも音痩せもしますし、ダビングやデータを移すだけでも音色から情報は失われていきます.

mix時にDATのマスターアウトの音色からマスターCD-Rに移した時にも高音の一部と低域の一部が無くなってきます。mix時にはそれをみこして音色作りをしていきます。エンジニアとしては音色が変わらない物や、変わっても自分の中で良いと思える変わり方をする機材が理想なのですが、それを手にいれるのは現実に不可能です。

全ての機材はとうせば音色は善くも悪くも変化していきます。それはアナログ時代もデジタル時代にも変わらない事のようです。

余談ですが、プラグインに最近良くアナログシュミレーターのエフェクトがありますが、そんな時は便利を捨て、不便を選んで本当にアナログミキサーをとうしたり出音してエフェクトを掛け直して録音するほうが時間も早いと思っています。

マスタリング

CDにプレスする時には必ずマスタリングが必要です。これはCD-RをCD-DA(コンパクトディスクデジタルオーディオ)にする為にオレンジブックというフォーマットを使ってマスターディスクを作らなければプレス工場で受付できないからです。マスタリングではそれとは別に主に2つの役割があります。曲間を決めてソングナンバーを打つ事によって曲順を確定させます。例えばあえて3秒以上空けて次の曲を始めたり逆に前の曲のフェードアウトが終わらない内に次の曲を重ねてみたり。

もう一つは曲毎の音量や音色の差を調整する事です。MIXによっては意外にばらつきが生まれてしまうものなんです。これを行う時にはスタジオではラージモニターをならすのではなくみんなが聞くラジカセレベルの音量でチェックします。特にフェードアウト等は小さい音量でなくては意外と秒数を長くとりすぎてしまいます。

音色も大きなボリュームではバランスがよくても小さいボリュームで一気に張りや力強さを無くしていてはいけないので音量音質ともその点を一番注意します。

よく比較するのですが、ブリテッシュロックではギター、ボーカル、の音量が大きく中心でアメリカンロックではドラムとボーカルが大きい事が多い傾向です。これもイギリスでは小さい音量しか鳴らせない家屋がおおいけれど、アメリカは比較的隣家とも距離がある家屋が多く大きな音量で鳴らす傾向にあるからなのかもしれません。

少し面白いお国柄の比較でした。

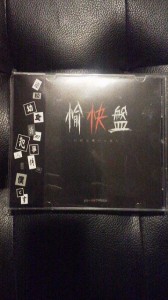

yu-kai-han

大人ロックin ism

個性

個性には2種類あると思っています。本人が気が付かないうちに個性として生まれもって備わっている物。俗に言う天才型の個性です。音感や色彩感覚に優れていたり一度見ただけで理解してしまう才能です。これは本人の自覚なく備わってものです。

私も今世界を中心に活躍している才能を世に出す手伝いをしたのですが、驚いた事がたくさんありました。初めて使う初期のPCのソフトを数日で使い、一週間後には充分のクオリティのトラックを創り、コードの知識もないのに複雑な和声を表現したり。本人は無意識でかっこ良いと思えるものを作ったらそうだったという状態。

では普通の人達はどのように個性を自覚していけばよいのでしょう。才能が溢れる人には常識は通用しません。無自覚に表現出来るため何が常識か理解出来ずにいます。でも普通の人達には常識を測る術を持っています。私は音楽理論も含め沢山の音楽を聴き実際に演奏体験し沢山の人と話しをしました。大多数のみんなが良いという音楽にも触れてきました。

自分の個性を創造するためには、常識を知った上でそれを踏み外したり、無視したりする勇気を持ち、沢山の間違いを作っていきましょう。途中で間違いに気付いても最後まで作ってみてください。その間違いが次の傑作を生み出す火種になるかもしれません。

打点

リズムのノリを合わせる時や実際のレコーディングの時によく打点を合わせると言うことがあります。レコーディングでも波形のピークを各楽器とあわせて修正して合わせていく事もあります。でも合わせたとたんにノリがなくなりいきいきとした躍動感が影を潜める事があります。音もアタックもあっているのにどうしてなんでしょう。

よくクリックを鳴らして演奏してみると頭拍だけで感じていると時間の感覚だけでリズムを感じています。頭拍を聞いてからリズムを合わそうとするだけで早くなったり遅くなったりするのです。一定のテンポをキープするには必ず裏拍を身体のどこかに感じて演奏する事です。一流のミュージシャンが弾いている姿がかっこ良いのはグルーブを身体で表現しているからなんです。

のりやグルーブを合わそうという時にはフレーズの中の空白拍をいかに聞いて共有出来るかという所が重要です。弾いているフレーズの頭のタイミングがあっているのが重要ではなく空白拍を共有出来るかがグルーブの鍵です。

ハイブリット音源

スタジオにあるKORG EX-8000はデジタルとアナログのハイブリッド音源です。なんてフクスタを象徴する音源なんでしょうか(笑)83年に発売されたこの音源は音源はサンプリングからの基本波形が内蔵されていてそれをアナログシンセと同じくオシレーター、VCF,VCA,MG,その上ディレイとAFTER TOUCHでエフェクト音をコントロールします。基本波形音源はPCMサンプリングをアナログシンセのようにエディットする為、デジタル特有の尖ったスピード感のある音色ではなく柔らかく芯のあるサウンドです。特に現行のデジタルシンセに柔らかい背景を作る時には最適です。

今も私は音源制作でデジタルシンセに深みを持たせる為に音色重ねをよくします。ストリングスを立ち上がりの早い音源で作ったあと柔らかいストリングを足す事によってリバーブでは得られない深みを演出したりできます。音数の多い音場でも埋もれる事はありません。一度試してみてくださいね。

長所に気が付く事

長くギターを弾いて来て色んなスタイルに挑戦してきました。それは、ひたすらギターをうまくなりたいと思う一心でした。ブルーズロックやブリテッシュロックをコピーする事から始まってジャズやR&B,ブラジル音楽やヨーロッパ音楽までその興味はひたすらギターがうまくなりたいとの気持ちが強かったのです。その間も作曲やアレンジも行っていたのですが、あくまでギターが心の主人公でした。今にして思えばいかにギターがかっこ良く弾けるかが作曲やアレンジの中心だったかもしれません。音楽を聴く時も当然ギターに偏って聴く傾向にあったと思います。

30才になった頃、久しく弾いていなかったアコギを取り出してなにげなく弾き出した時、音楽仲間の一人が柔らかいギターの音色やスタイルをとても良いと伝えてくれました。それまではエレキでどれだけ難しいフレーズが弾けるかが中心だったので心外に思っていました。そんな時クラッシックギターの作曲家タレガの”涙”という曲がテレビから流れてそのシンプルで素朴なソロ楽曲で、心が洗われる想いを感じたのでした。その日までギターの難しいテクニックばかりに目を向けていた自分の気持ちの変化を生み出してくれました。

短所は日頃の練習でいやという程きづかされるのですが、自分の長所は、意外と自分では気付かずに気軽に言ってくれた他人の一言できずかされる事があります。またその問いに素直に従ってみる勇気も必要かもしれませんね。

オリジナルを作ってアレンジをする時は他のメンバーの技量や個性を気にかけながら考えていくように自分の個性をオリジナルに生かせる様になればまた新しい発想が生まれていく過程が生まれていくはずです。

なりたい自分となるべき自分の違いを自覚できたら、本当の自分の個性の長所を生かせる時がくるのかもしれません。